城市是“靠记忆存在的”。乡愁不只是对乡村的留恋和思念,还是对故乡、故园、故国之恋。人们无论生活在城市还是乡村,对自己的故乡都会有深厚的感情,浓烈的记忆和思念。故而,城市的布局、地标、景观和生活习俗都会给在当地长期生活过的人们留下深刻的印记。所谓的我是北京人、天津人、河北人……往往是这种印记带来的自我认同。

改革开放以来,中国进入飞速发展的新阶段,城市也随之日新月异。如何让城市建设与城市记忆并行不悖?这是每个城市建设者都应解答的问题。

6月24日上午,笔者走进北京前门西河沿街。这条东西走向,全长1150米,宽约10米的街,位于大栅栏地区北部,原护城河西岸,明代就称“西河沿”。这条街是民国时期的“银街”,曾经银行林立。坐落在西河沿街西口的“正乙祠”,曾是银行钱业公会所在地,保存下来的纯木结构戏楼足有300余年的历史,有“中国戏楼文化史上的活化石”之称,程长庚、梅巧玲、杨小楼等名家都曾在此登台演出,留下了无数老北京人的城市记忆。然而落后的基础设施、脏乱的街区环境、颓败的整体形象,无疑会让寻根溯源者、慕名而来者心中的念想蒙尘。对于工作生活在这里的187家商户、992户居民来说,那份本应炽热的乡愁,显然也不会那么美好。

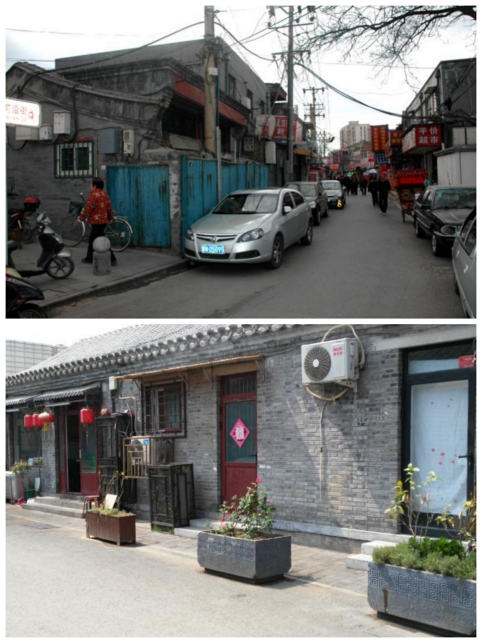

(过去和现在的西河沿街)

改造势在必行,但怎么改?西河街道拆除违建,让架空线入地,修缮房屋,改造市政设施,鼓励居民自愿腾退,让西河沿街在保留原有历史风貌的基础上有了很大提升。而利用拆迁闲置用房建起来的文博馆和民俗图书馆,充分融入街道历史氛围,总共260平米左右的面积,却成为附近居民重要的文化交流场所。在留住了历史文化记忆的同时,又搭建起新的感情载体,足见改造者们的真心、用心、细心。

(大栅栏街道文博馆和民俗图书馆)

当城市找到了特别的历史与文化,市民也就有了文化认同感和归属感。历史源远流长的京津冀地区,并不缺少历史文脉,怎样用城市记忆留住乡愁的同时,也为居民创造更宜居的环境,管中窥豹,值得我们深思。